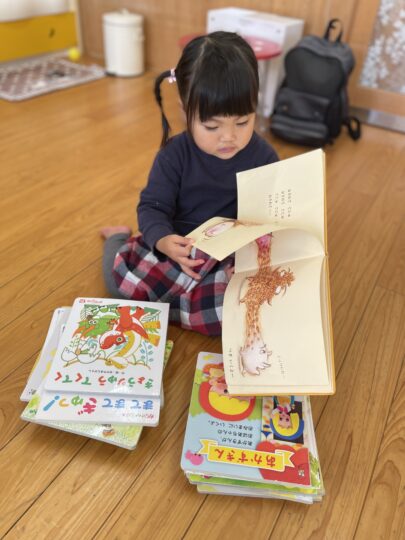

乳児期こそ、一人ひとりを大切に

2025.04.04

子どもは、一人ひとり違った輝きを持つ、かけがえのない存在。

そんな大切なお子さまを、家庭的な雰囲気の中、丁寧に関わり成長を支えていきます。

お母さんにも優しいサービスがいっぱい!

是非、園見学においでください。

*園内に同時在籍の場合、下のお子さまの利用料金は、無料です。

また、他園に兄弟が通われている第2子以降のお子さまは、

利用料金が半額になります。

笑顔がとまらない!夏を満喫!!

2025.07.02

プール遊びが始まりました!

楽しすぎ!!笑顔がはじけます✨

「こっちも楽しいよ♪」それぞれの楽しみ方で、遊びます。

きゃー♡プカプカ気持ちいい!!

お水がかかっても ヘッチャラwww。

「みて~、バチャバチャできる!!」

「みて~、バチャバチャできる!!」

思い切り水の感触を味わいながら、それぞれの興味関心に合わせて楽しんでいます!

水しぶきと笑い声、今日も元気に大爆発!

夏はまだまだ続きます☀あしたは何して遊ぶ?

この時期にしかできない体験を存分に楽しみたいと思います♬

雨の日も楽しいね♬

2025.06.27

2歳児さんが、傘をさしてお散歩です。

準備は、OK!? みんなで 出発!!

いってきまーす!

なにがいるかな~?かたつむり、おる?

なにがいるかな~?かたつむり、おる?

くるくる コマみたいね♬

くるくる コマみたいね♬

水たまりだ~💕

水たまりだ~💕

ちょっと つかれちゃったよ~💦 せんせい、かさもって~!

お花、元気かな?

ぴちゃぴちゃと水たまりを跳ねる音が、まるで笑い声みたいです♪

どんな天気の中でも、子どもたちは「楽しい」を見つける名人!

私たち大人も、そんな子どもたちの姿から、毎日たくさんの気づきと元気をもらっています☔✨

あそびは 小さな社会

2025.05.21

すれ違いも、こころが育つチャンス♪

先日の、ベランダでの水遊び。

アワアワいっぱい!ふわふわでいい気持ち♪

「ほらみて!アイスクリーム!」

色水遊びもしたよ♪

「うわ~!あおいろ!!」

「いちごジュースだ!」

「きいろになったね!」

目新しいものがみんな大好きなので、

とくに2歳児さんは、「じぶんが!じぶんが!」と、

どうしてもトラブルになりがち。

でも、そんな時でも、気持ちの折り合いをつけながら遊ぶ姿に成長を感じたことでした。

マイペースに遊ぶ0,1歳児さんたち。

子どもたちの遊びの中には、

小さな“社会”がたくさんつまっています。

思いを伝えてみること、

相手の反応にがっかりすること、

気持ちを切り替えること。

それらはすべて、「人と関わる力」の土台になります。

水遊びでの「じぶんが!」のぶつかり合いも、

自分の気持ちを出しながら、相手の存在を感じる大切なステップ。

うまくいったり、いかなかったりをくり返しながら、子どもたちは少しずつ、自分以外の誰かと一緒に過ごす力を育てています。

私たちは、その小さな関わりをあたたかく見守っていきたいと思っています♪

「ハイハイ探検隊、出発進行!」

2025.04.21

のびのびと、じぶんの“やってみたい”を大切に

暖かい日差しの中、公園でのびのびと遊ぶ子どもたち。まだ歩けない0、1歳児さんも、自分の行きたい方向へとハイハイで進み、興味のあるものを見つけては手を伸ばしたり、じーっと見つめたり……。その姿はとてもいきいきとしています。

子どもが“自分でやってみたい”という気持ちを持ち、環境に主体的に関わっていくことが、心と体の発達の土台となります。

のびのびと、探索活動を楽しませてあげたいですね。

子どもたちは今日も、自分のペースで小さな世界を広げています。

~おこさまは今、何に夢中ですか?~

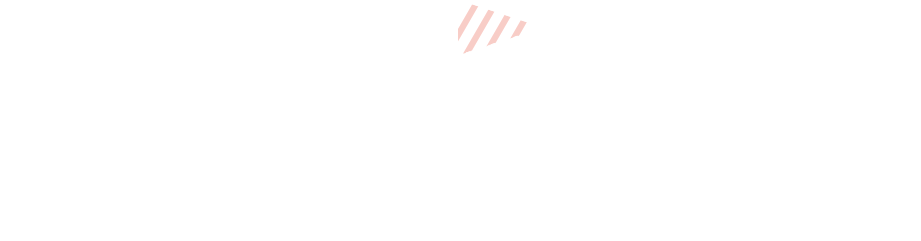

3月22日(土)お別れ会

2025.03.26

いつもと違う雰囲気に、ちょっぴり恥ずかしい(*ノωノ)

大型絵本を見たり、

椅子取りゲームをしたよ!

それから、思い出ムービーを見て、ホロリ…😢

プレゼント渡し。

わーい!なにかな?(^^♪

笑顔がこぼれます♪

みんなで記念撮影しました!

大好きだよ!また遊びに来てね~♪

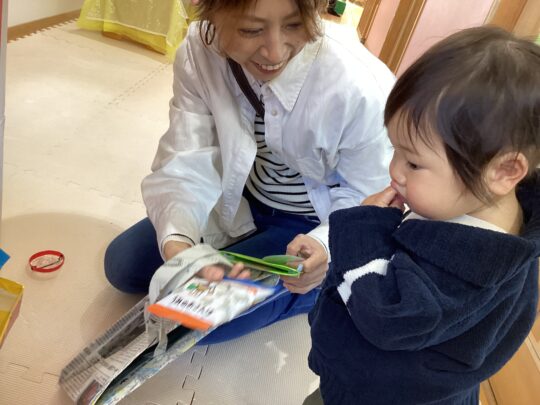

1月25日(土)みんなで遊ぼう③

2025.01.27

お店屋さんごっこだよ~

お店の人になって、お料理を作ったり、お店でお買い物を楽しんだり、

手作り楽器のお部屋では、いろんな音遊びや、パズルをしたり、おもちゃがいっぱい!!

入口には、しゃべる自動販売機が!!

さあ、どれから遊ぶ?

<お弁当屋さん>

「どれにしますか?」 「おにぎりください♪」

<アイスクリームやさん>

「何味いいかな~」「ままは、どれがすき?」

<お蕎麦屋さん>

「トッピングはなににする?」

<おもちゃ屋さん>

「どれにしょうかなぁ」

「これ、くださ~い!」

「お店屋さんになるのもいいなぁ」

<音遊びコーナー>

なんと!アンパンマンと、バイキンマンも遊びに来たよ!!

楽しい一日となりました♪

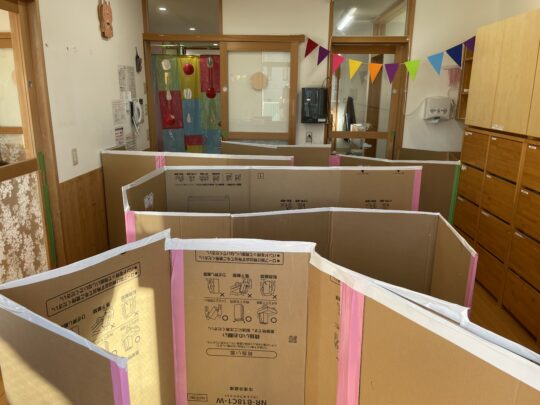

みんなで遊ぼう②11/30(土)

2024.12.02

楽しいあそびがいっぱい!!

ひよこ組では、『ボールプール』や『ぽっとん落とし』など、握る、丸める、つまむ、入れるなど、微細運動や感覚統合遊びなどができる楽しい遊びがいっぱい。

くるくる丸めて、飾ってみよう!

あおむしさん、はいったねぇ♡

うさぎ組では、トランポリンや、橋を渡ったり、飛び石を渡ったりと、粗大運動や感覚統合遊びがいっぱい!

両足ジャンプで、ぴょんぴょんぴょん!

上手に渡っていますね。

うんしょっ、うんしょっ、トンネルもくぐれるよ!

りす組は、迷路!

さあ、お母さんはどこかな?

あ、いきどまり…💦

廊下も、ワクワクがいっぱい!

「ばあっ😊」

大好きな消防車にのって、はい チーズ!

いっぱい遊んで楽しかったね!

お母さん、お父さんも、ご参加ありがとうございました😊

[龍馬学園教育グループ]

学校法人 やまもも学園

COPYRIGHT@SAKURA HOIKUEN ALL RIGHTS RESEVED.